Abaixo a ditadura! Unificando as lutas: as origens do PT

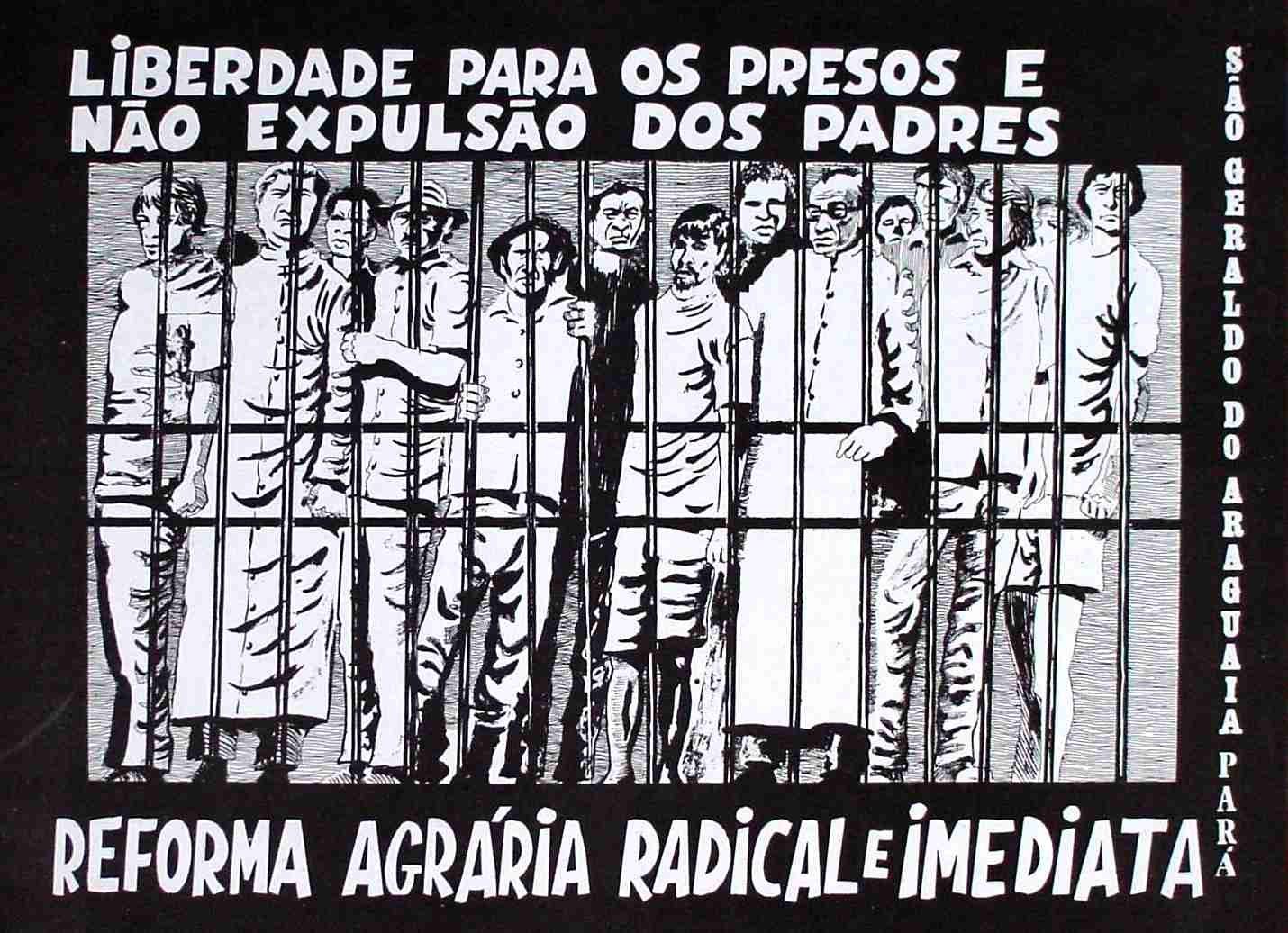

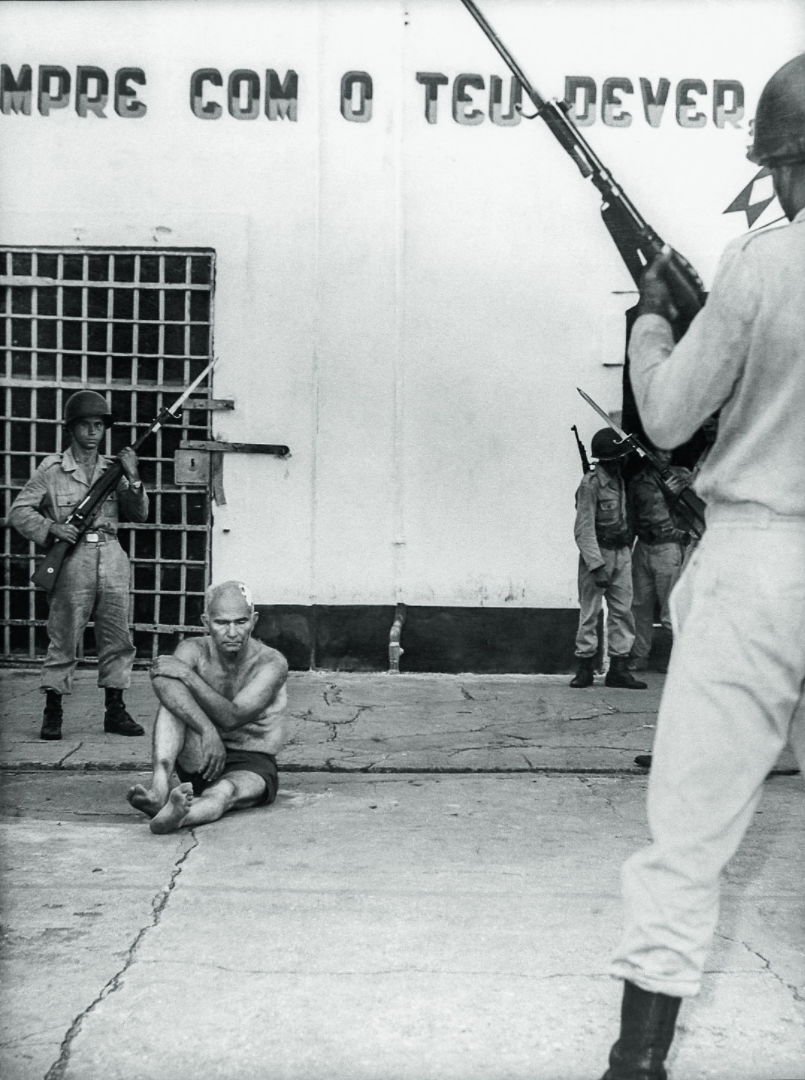

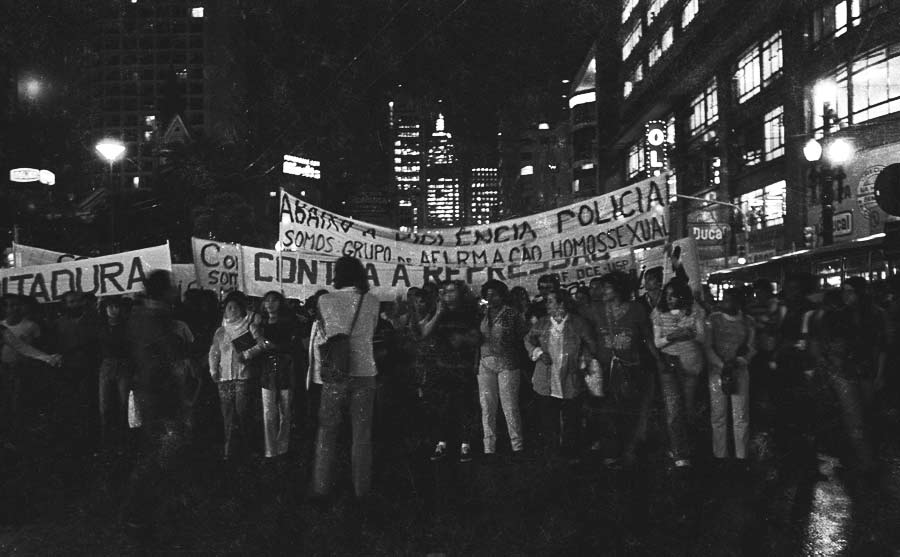

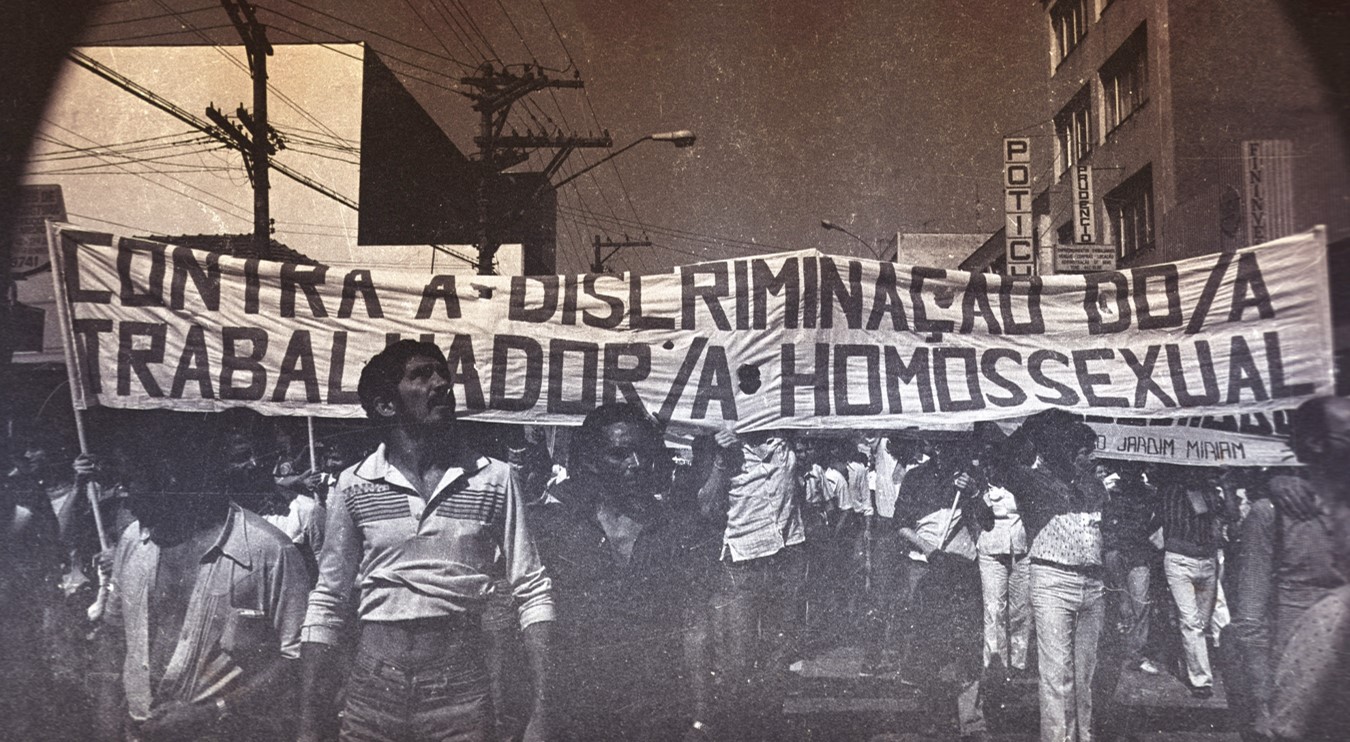

A segunda metade dos anos 1970 é marcada pela reorganização dos movimentos sindicais e estudantis e pela emergência de novos movimentos sociais. A alta dos alimentos e preços dos itens de primeira necessidade, o arrocho salarial e a inflação, que corroía os salários dos trabalhadores, submetiam a população à escassez e à pobreza. Com forte presença das mulheres e apoio das Comunidades Eclesiais de Base da Igreja Católica, as pessoas começaram a se organizar frentes de luta contra a carestia e por saneamento, educação, saúde, creches e outros serviços públicos e direitos, negados à maioria da população brasileira pelo regime militar.

Saiba mais

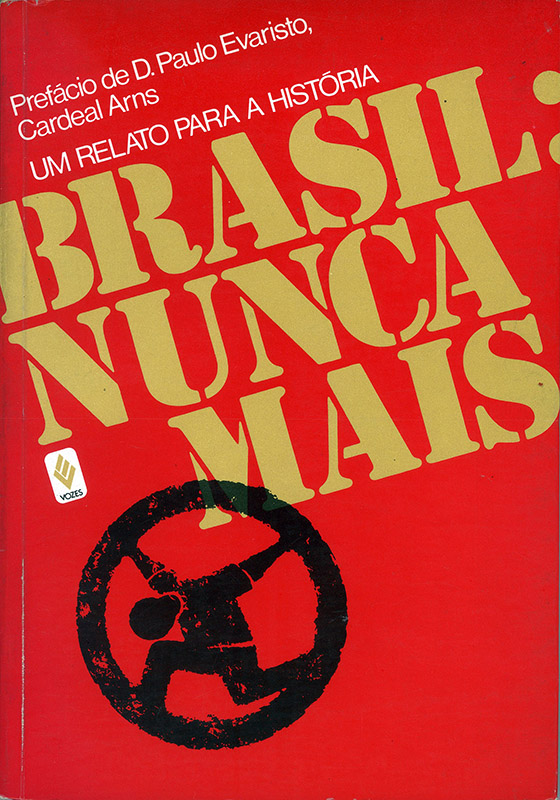

Coragem!”, “Coragem!”, “Coragem!”, “Coragem!”

A expressão de Dom Paulo Evaristo Arns é título do documentário sobre a trajetória do cardeal, com imagens inéditas de sua luta contra a ditadura e em defesa dos trabalhadores nas grandes greves operárias em São Paulo, nos anos 1970.

Coragem! As muitas vidas do cardeal Dom Paulo Evaristo Arns

Direção e Roteiro: Ricardo Carvalho / Produção: Instituto Vladimir Herzog, 2021

Filmes e Documentários

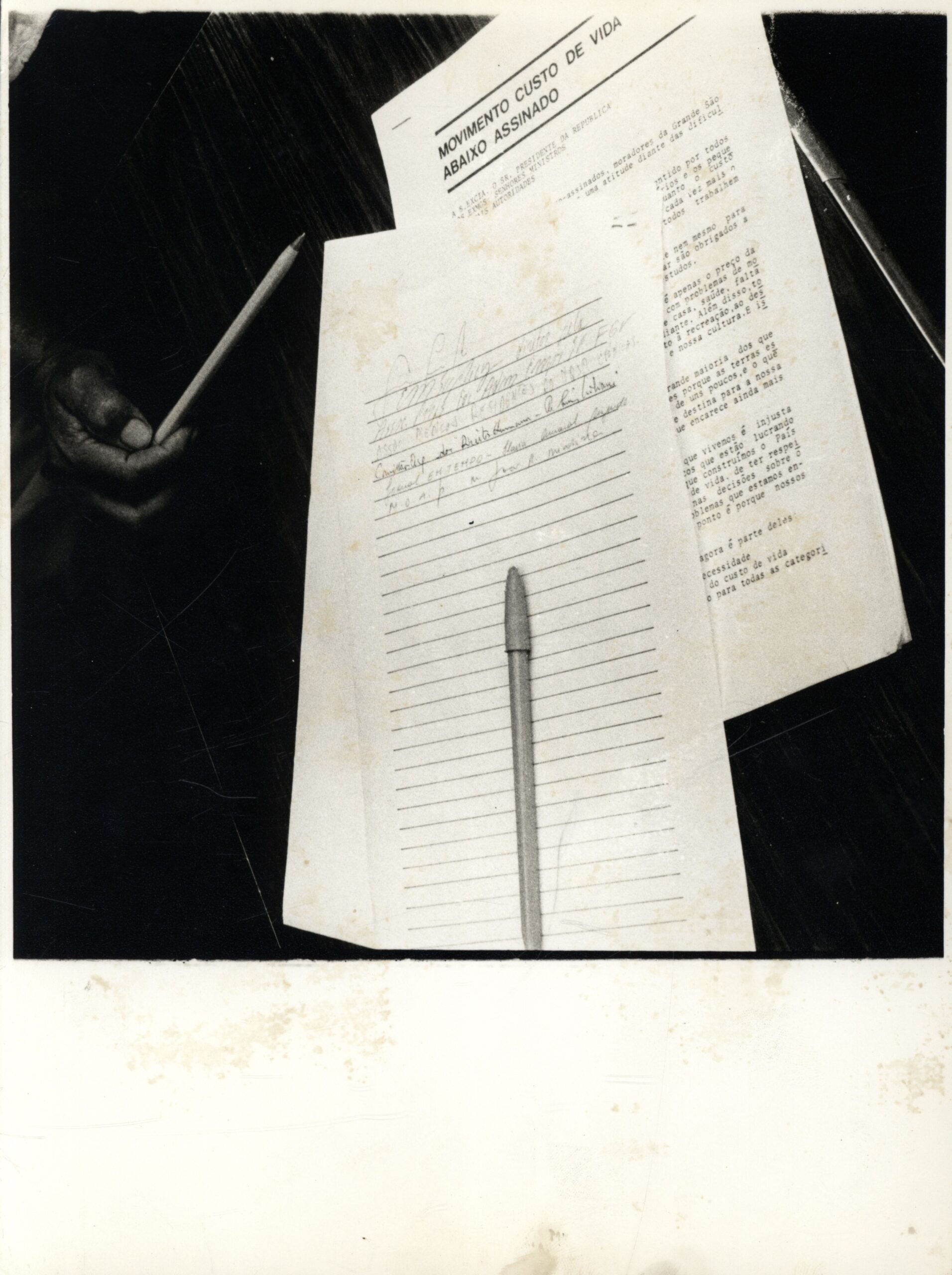

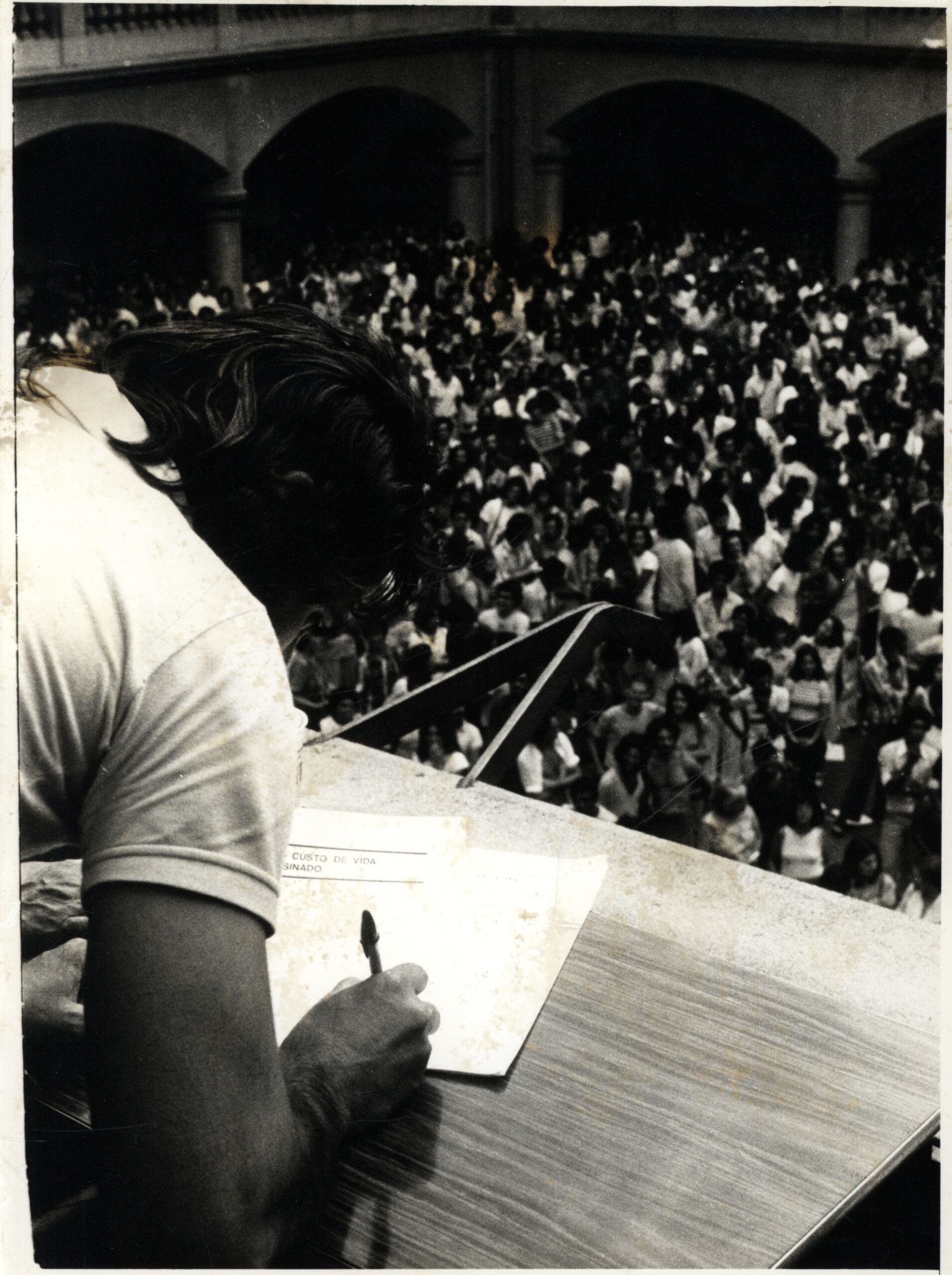

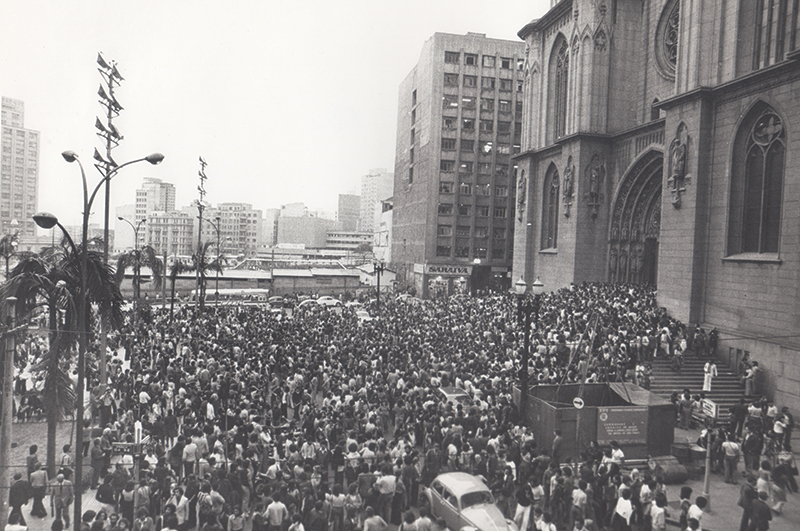

Entre os movimentos que pressionaram pelo fim da ditadura foi o Movimento do Custo de Vida (MCV), composto por mulheres da periferia paulistana que conseguiu reunir 20 mil pessoas à Praça da Sé eentregar um abaixo assinado, com mais de 1,3 milhões de assinaturas, pedindo aumento de salário e o congelamento dos preços dos alimentos e demais gêneros de primeira necessidade. Luta do povo (1980), filme de Renato Tapajós, traz a luta contra a carestia e, também, o movimento de favelas, da saúde e o de solidariedade à greve dos metalúrgicos, em 1980.

Luta do povo (veja a íntegra)

Direção: Renato Tapajós / Produção: Associação Popular de Saúde, 1980