O papel da juventude na história: rebeldia e esperança, por Maíra do MST

Em artigo, Maíra do MST analisa o protagonismo histórico da juventude nas lutas populares e defende sua centralidade na construção de um novo projeto popular para o Brasil. Leia revista completa

A juventude, ao longo dos processos históricos mundiais, foi ponta de lança das principais transformações vividas pelas sociedades. Das lutas na campanha O Petróleo é Nosso, em 1948, à resistência na luta contra a ditadura militar brasileira, com a combativa ação da Geração 68, à Revolução Sandinista, com a agitação política em torno da síntese: dos estudantes aos bairros na mobilização dos jovens das Universidades e das periferias; somando-se às aspirações revolucionárias da Ilha Cubana de Fidel e Che Guevara, ou mesmo aos movimentos do Maio de 68, na França. Em todos os processos de rupturas com o status quo e questionamento da ordem, a juventude esteve organizada.

Quer seja pelo ímpeto de angústia e preocupação com o futuro ou pela insatisfação e rebeldia típicas deste momento da vida, a juventude se transformou em sujeito de dupla interpretação pela sociedade: de um lado, os que são responsáveis pela esperança no futuro progressista e de um horizonte de mudanças, construído, inclusive, pelos que já foram jovens um dia; por outro lado, que carregam a pecha de irresponsáveis por não serem economicamente ativos, por necessitarem de amparo do Estado para o desenvolvimento de suas atividades e, por isso, vistos como gasto e não como investimento.

Desde que a juventude tomou as ruas em junho de 2013, o Brasil viveu uma sequência de abalos políticos que redesenharam o cenário nacional, quase sempre contra os interesses do povo trabalhador.

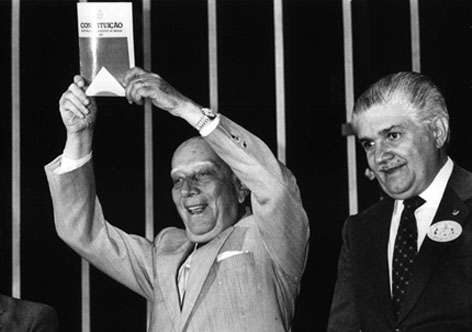

O que naquele momento parecia anunciar um novo ciclo de participação popular se converteu, em poucos anos, numa série de derrotas históricas. O golpe parlamentar contra Dilma Rousseff em 2016, o conjunto de medida antipopulares do golpista Michel Temer, a execução brutal de Marielle Franco em 2018, a prisão política de Lula e, na sequência, a eleição de Jair Bolsonaro expuseram o quanto o sistema político brasileiro é restrito e impermeável à participação popular efetiva.

Esses episódios não foram acontecimentos isolados, mas expressões de um processo mais profundo de retrocesso democrático. As maiorias parlamentares que se consolidaram nesse período não são fruto do acaso.

Elas se estruturaram sobre uma base sólida de interesses do agronegócio, dos rentistas e de setores empresariais que veem a democracia como um obstáculo para a ampliação de seus lucros.

No Congresso, formou-se um bloco conservador que não hesita em legislar contra a população trabalhadora, desmontando direitos e transferindo o peso da crise econômica para os ombros dos que vivem de salário ou, no caso da juventude, muitas vezes, de trabalhos temporários, instáveis e mal pagos.

A precarização como horizonte imposto

O programa neoliberal implementado nos últimos anos deixou marcas profundas. As reformas trabalhista e previdenciária, o congelamento dos investimentos públicos por duas décadas a partir da Emenda Constitucional 95, o desmonte das políticas habitacionais e a privatização de setores estratégicos significaram não apenas a perda de direitos já conquistados, mas o fechamento de portas para novas gerações.

Na educação, cortes e contingenciamentos tornaram mais difícil o acesso e a permanência de estudantes pobres nas universidades.

No ensino básico, a combinação de baixos salários para educadores, infraestrutura precária e avanço de modelos de ensino padronizados e autoritários compromete o desenvolvimento de pensamento crítico.

Na cultura, programas de incentivo foram extintos ou engessados, sufocando iniciativas periféricas que davam voz à juventude. Na saúde e na moradia, o abandono de políticas públicas deixou milhões expostos à precariedade e à violência cotidiana.

Para a juventude trabalhadora, o recado é claro: o futuro que nos oferecem cabe na lógica da uberização, com jornadas extenuantes, salários baixos e sem tempo para estudo, lazer ou vida plena.

É um projeto de sociedade que transforma o vigor criativo da juventude em combustível descartável para manter as engrenagens de um sistema desigual e excludente.

É nesse cenário que o debate sobre a participação política juvenil ganha urgência, pois estamos diante de um modelo que, se não for disputado, tende a aprofundar as exclusões já existentes.

Num cenário de exclusão tão profundo, é impossível negar a importância da presença de jovens, negros, indígenas, mulheres e LGBTQIA+ nos espaços de decisão.

A representatividade, por si só, já significa romper barreiras históricas impostas por uma política feita majoritariamente por homens brancos, ricos e distantes da realidade popular.

Uma vereadora negra, um deputado indígena ou uma estudante de origem periférica ocupando cargos eletivos já desloca o imaginário dominante e abre frestas para que outras vozes se coloquem.

Mas a experiência recente também mostra que ocupar esses espaços precisa estar vinculado a um projeto político comprometido com mudanças estruturais.

Sem isso, a representatividade corre o risco de se transformar em um símbolo esvaziado, facilmente absorvido pela lógica institucional que privilegia a manutenção da ordem.

É a combinação entre representação e transformação que pode abrir novas possibilidades para o futuro. Não se trata de diminuir a importância do gesto de “chegar lá”, mas de lembrar que esse gesto só se fortalece quando se conecta às lutas que acontecem fora das paredes do Legislativo, nas ruas, nos sindicatos, nas ocupações e nos movimentos de base.

Reinventar a política com a irreverência da juventude

A força da juventude está também na capacidade de criar linguagens, símbolos e práticas que desafiam as normas estabelecidas. Essa irreverência não é mero traço de estilo, mas uma estratégia política que incomoda porque desmonta formalidades, subverte códigos e questiona hierarquias.

É por isso que governos autoritários e setores conservadores tantas vezes tentam sufocar manifestações culturais juvenis, não apenas por preconceito moral, mas porque sabem que nelas pulsa uma energia política difícil de controlar.

Nas periferias, nos quilombos urbanos e nas aldeias, a juventude organiza saraus, slams, rodas de rima e batalhas de break que, ao mesmo tempo que celebram a criatividade e a ancestralidade, formam consciência política.

No funk e no hip hop, as letras narram as contradições do país, escancaram as violências do Estado, denunciam o genocídio da juventude preta e anunciam outras formas de viver. No grafite, ocupamos muros que seriam cinza com cores que contam histórias que não cabem nos livros escolares.

Essas expressões culturais não são um apêndice da luta política, mas parte fundamental dela. Elas se convertem em espaços de encontro e solidariedade, fortalecendo redes de apoio e ampliando a capacidade de organização coletiva.

No momento em que um jovem decide rimar sobre a violência policial, ou uma grafiteira pinta um mural sobre a luta das mulheres negras, não está apenas “fazendo arte”: está disputando memória, identidade e futuro.

É essa dimensão que transforma a cultura popular em um campo de batalha e explica por que ela é alvo constante de censura, criminalização e cortes de verbas.

Quando falamos em participação da juventude na política, falamos também de disputar o futuro. Aceitar passivamente as regras do jogo atual significa assinar um contrato de precariedade vitalícia. Por outro lado, assumir o desafio de transformar o sistema exige não apenas coragem, mas organização e estratégia.

A experiência dos últimos anos ensina que não basta reagir às ofensivas da direita, é preciso construir um projeto de país capaz de enfrentar as raízes da desigualdade e da exclusão. Isso passa por medidas concretas: revogar reformas neoliberais, garantir financiamento público robusto para educação, saúde, moradia e cultura, democratizar os meios de comunicação, taxar as grandes fortunas e reformar o sistema político para ampliar a participação popular.

Mais do que isso, passa por fortalecer a consciência de que nenhuma conquista virá de cima. Ela será resultado da pressão organizada, das mobilizações de rua, das greves, das ocupações e de todo o conjunto de ações que mostram que a juventude não aceita ser reduzida a mão de obra barata e descartável.

É nesse sentido que a organização política da juventude se conecta diretamente à organização mais ampla da classe trabalhadora, pois não há emancipação possível que não seja coletiva.

Fincar a bandeira da esperança

Onde quer que haja ameaça aos nossos direitos, estaremos. Nos sindicatos, nas associações estudantis, nos coletivos culturais, nas ocupações urbanas e rurais, a juventude segue inventando formas de resistir e de sonhar.

Não é uma esperança ingênua, mas uma esperança militante – do verbo esperançar, como nos ensinou Paulo Freire, alimentada pelo compromisso com um futuro socialista no qual a vida plena não seja privilégio de poucos.

O Brasil da extrema direita nos quer calados, como quiseram na Ditadura Militar, mas a história já mostrou que a juventude, quando se organiza, é capaz de mudar o rumo de um país.

Para isso, é preciso assumir nosso papel não apenas como participantes, mas como protagonistas da construção de um novo projeto popular que coloque a dignidade humana e a justiça social acima do lucro.

É preciso que a juventude assuma o protagonismo da elaboração de um projeto popular para o Brasil, que transversalize questões do nosso tempo com os problemas estruturais e antigos dilemas do nosso povo.

A defesa intransigente da Reforma Agrária, a defesa da natureza e dos bens comuns, da Reforma Universitária, o fim da escala 6×1, a taxação dos super ricos e uma política de segurança pública inteligente, que se desvincule da lógica de extermínio, são pautas urgentes da juventude.

Urge também a necessidade de repensarmos o mundo do trabalho, que vem explorando a juventude na lógica da uberização, com fim de concursos públicos e com subempregos: é preciso reindustrializar o Brasil, enfrentando a transição energética

Se tentam nos limitar ao papel de espectadores, responderemos como sempre fizemos: tomando as ruas, os microfones e as redes, ocupando, denunciando e propondo.

Porque disputar o presente é, antes de tudo, disputar o direito de existir plenamente no futuro. E, como aprendemos nas lutas de ontem e de hoje, nenhum poder resiste por muito tempo quando a juventude decide que é hora de mudar o mundo!

Maíra do MST é vereadora do Rio (PT-RJ) e doutoranda em História Política (PPGH/UERJ).