Tópicos sobre “relações internacionais contemporâneas”

Desde 1823 até hoje, os Estados Unidos acreditam que “a América é para os americanos”. Ou, em bom português, que o conjunto do continente americano deve estar submetido aos estado-unidenses.

Esta crença foi acompanhada, ao longo dos últimos duzentos anos, de um conjunto de medidas práticas – de natureza diplomática, econômica, cultura política e militar – que efetivamente submeteram a região aos EUA.

Os efeitos disso, sobre os diferentes países americanos, não foram homogêneos. Basta pensar em Canadá e México; Brasil e Argentina; Uruguai e Paraguai; Cuba e Porto Rico etc.

No caso específico do Brasil, os Estados Unidos contribuíram decisivamente para que a classe dominante brasileira bloqueasse diversas tentativas de ampliar qualitativamente nosso desenvolvimento, bem-estar social, liberdades democráticas e soberania nacional.

Esse bloqueio se fez presente, notadamente, nos golpes contra os governos Vargas (1954), Goulart (1964) e Dilma (2016). O sucesso desses golpes está vinculado, em maior ou menor grau, ao apoio mais ou menos ativo dos governos Eisenhower, Lyndon Johnson e Obama-Biden.

Por esta razão, podemos dizer que as chances de ampliar nossos patamares de desenvolvimento, soberania, liberdade e bem-estar aumentariam muito, caso os Estados Unidos perdessem – em todo ou em parte – sua capacidade de influenciar os acontecimentos.

Evidentemente, “aumentariam muito” não quer dizer “estariam garantidas”. A rigor, o principal obstáculo para mudanças estruturais pró-povo em nosso país é a classe dominante brasileira. Mas é óbvio que, sem o apoio dos EUA, aumentam muito as chances da “nossa” classe dominante ser derrotada.

A atitude geral dos EUA para com a América Latina e Caribe, em geral, e para com o Brasil, em particular, não depende deste ou daquele governo. Embora existam diferenças entre as gestões de fulano ou de beltrano, às vezes com relevantes implicações políticas, a doutrina Monroe foi e segue sendo uma política de Estado, ou seja, uma política permanente, sustentada por aquilo que alguns chamam de “Estado profundo”.

Sendo assim, quais seriam os fatores que poderiam levar os Estados Unidos a perder capacidade de influenciar os acontecimentos?

Um primeiro fator, óbvio, é a força dos setores populares dentro de cada país. É bastante diferente, para o imperialismo estadunidense, enfrentar uma revolução com grande apoio de massas, como a cubana de 1959; e enfrentar um governo de esquerda, minoritário nas chamadas instituições, com apoio de uma maioria eleitoral, mas desorganizada e desarmada.

Um segundo fator é o apoio internacional. É bastante diferente, para o imperialismo estadunidense, enfrentar um processo transformador que está “isolado-num-só-país”; e enfrentar um processo transformador com amplo apoio internacional.

Um terceiro fator é a situação política interna dos Estados Unidos. É bastante diferente exercer influência noutro país, quando a retaguarda nacional está unificada ou quando está dividida.

Um quarto fator, finalmente, é a situação geopolítica dos Estados Unidos. É bastante diferente influenciar outro país, quando se é potência hegemônica inquestionada ou quando esta condição está sendo fortemente questionada.

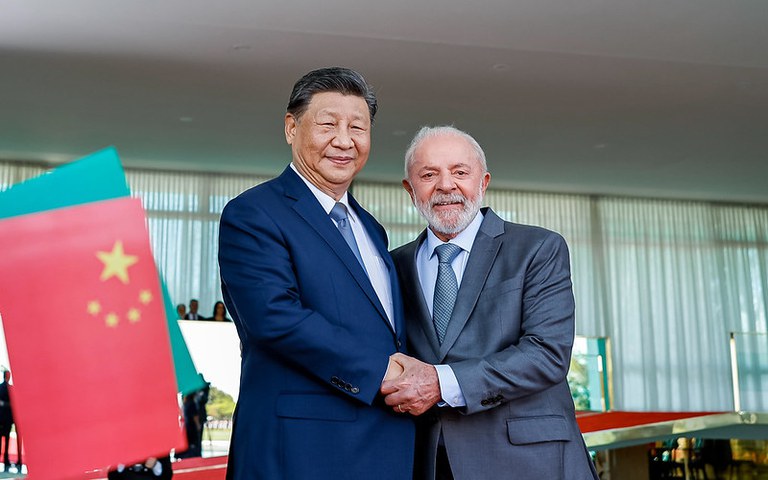

Pois bem: uma das principais características das “relações internacionais contemporâneas” é o declínio da hegemonia estadunidense, vis a vis a ascensão da República Popular da China.

O declínio dos EUA está diretamente vinculado às escolhas que a classe dominante estadunidense fez, na etapa final da “guerra fria” contra a URSS. O abandono do padrão dólar-ouro acordado em Bretton Woods, a aliança com a China, o keynesianismo militar combinado com as políticas neoliberais, contribuíram para que os EUA ampliassem o papel do setor financeiro, reforçassem o peso do complexo militar, ao tempo que exportaram parte de sua base industrial para o exterior, plantando algumas das bases para sua debilidade (relativa) atual.

O declínio dos EUA integra um quadro mundial de crise sistêmica. As diferentes variáveis que compõem esta crise não terão solução no curto prazo. Temos pela frente uma ou várias décadas em que a situação global tende a ser marcada por mais conflitos.

Esta tendência a mais conflitos decorre, no fundamental, do seguinte: o declínio dos Estados Unidos se dá no plano econômico, social, cultural, político e diplomático; mas, no plano militar, os EUA continuam dispondo de uma força superior à da China e, por óbvio, de inúmeros outros países que a estratégia de segurança nacional dos EUA indica como alvos potenciais.

Assim, os Estados Unidos são empurrados a usar a “carta militar” como um instrumento para tentar deter e reverter seu declínio nos outros terrenos. O que, por sua vez, empurra seus competidores a também lançar mão da “carta militar”.

No longo prazo, entretanto, é insustentável aos EUA ou a qualquer potência manter uma hegemonia de tipo “imperial”, baseada fundamentalmente na força, sem dispor de superioridade econômica, produtiva, tecnológica, cultural.

O ambiente internacional atual – atravessado pelo conflito entre Estados Unidos e China – tem várias semelhanças com o ambiente que precedeu a Grande Guerra de 1914-1918. Mas há, também, várias diferenças, entre as quais a contradição entre a projeção externa (capitalista) da potência chinesa e seu conteúdo socialista.

A postura dos governos progressistas e de esquerda, na América Latina e Caribe, frente à situação internacional, em particular frente ao conflito EUA x RPC, não é uniforme.

No caso específico do Brasil, há um esforço de variados setores para evitar o “alinhamento automático”, seja com Estados Unidos, seja com China.

Essa tentativa de evitar o “alinhamento”, de buscar uma terceira via, integra o quadro de motivos que quase levou à assinatura de um tratado neocolonial entre Mercosul e União Europeia.

Vale dizer que é extremamente preocupante que os maiores obstáculos à assinatura do tal acordo tenham vindo da Europa. Mas não chega a ser surpresa, tendo em vista os debates travados no governo brasileiro quando a Alca foi enterrada.

Seja como for, a política externa do atual governo federal petista – no que diz respeito à disputa EUA x China – tende a enfrentar cada vez mais dificuldades.

Em primeiro lugar, porque a situação mundial tende à polarização e polarização leva a alinhamentos.

Em segundo lugar, porque o êxito de uma política externa depende e muito do apoio interno e regional; e ambos são mais frágeis, hoje, do que eram no período 2003-2016.

E, em terceiro lugar, porque a condição primário-exportadora aumenta as dificuldades e reduz as possibilidades de qualquer país, mas especialmente um com a dimensão do Brasil.

Nesse sentido, uma questão fundamental a ser levada em conta em nossos cálculos, é saber qual política externa contribui para o Brasil superar a condição primário-exportadora.

Aos preços de hoje, Estados Unidos e União Europeia não têm nada a nos oferecer, neste sentido. A República Popular da China pode, a depender de negociações, oferecer bastante.

Mas não se deve descartar o cenário no qual a superação da condição primário-exportadora teria que depender, no essencial, dos esforços estritamente nacionais.

Ademais, é preciso lembrar que, em um cenário de crise sistêmica mundial, a qualquer momento o Brasil pode ser submetido a pressões imensas, para as quais não estamos preparados.

Hoje não dispomos, nas proporções necessárias para tempos de guerra, das capacidades de soberania alimentar, soberania energética, autonomia industrial, defesa do território, defesa civil, comando político e visão estratégica.

Devemos incluir na equação outra variável: as disputas entre PSDB e PT, que marcaram o período 1994-2014, assim como os conflitos anteriores e posteriores, não foram apenas entre partidos e candidaturas.

Tratou-se e trata-se também da expressão de visões diferentes em relação a um conjunto de questões sistêmicas, entre as quais o papel do capital financeiro, do setor primário-exportador e do setor industrial na economia nacional.

Apesar dessas diferenças e apesar do PT ter vencido 5 das 9 eleições presidenciais ocorridas desde 1989, até agora não revertemos o movimento de (re)primarização da economia brasileira, movimento iniciado na década de 1980.

Os governos Lula e Dilma, entre 2003 e 2016, observados não pelo que disseram que fizeram, nem pelo que tentaram fazer, mas pelo que conseguiram efetivamente fazer, não jogaram – na história brasileira – um papel similar aos dos governos Vargas. Aliás, nem mesmo similar ao que fizeram, em termos de mudanças positivas e negativas, os governos JK e Geisel.

Apesar disso, é das forças políticas ligadas à classe trabalhadora que pode surgir um movimento de industrialização, combinado em maior ou menor medida com a ampliação do nosso desenvolvimento, soberania, liberdades e bem-estar social.

Da classe trabalhadora, porque a classe capitalista brasileira está solidamente comprometida com a dinâmica primário-exportadora (agronegócio e mineração), com o capital financeiro e com a hegemonia dos Estados Unidos.

Aos capitalistas vinculados a primário-exportação, bem como aos financistas, não interessam os imensos investimentos de longo prazo, indispensáveis para a industrialização; tampouco estão dispostos a arcar com os custos sociais e políticos envolvidos.

E aos Estados Unidos, pelos mais diversos motivos, não interessa o surgimento de uma potência industrial no sul do continente americano. Já para a China, que o Brasil se reconverta em potência industrial e tecnológica, é uma situação que – em determinadas circunstâncias e termos – pode ser útil, inclusive por debilitar seu inimigo estratégico.

Finalmente, é preciso ter em perspectiva os tempos e os desdobramentos da disputa hegemônica entre Estados Unidos e China.

Não se trata de uma situação que vá durar para sempre. Terá um desfecho, que pode vir em anos ou décadas.

Não se trata de uma situação que possa ser resolvida através de um acordo entre as partes, uma “divisão do mundo” entre duas grandes potências.

Não se trata de uma situação que possa ser resolvida através da aniquilação de uma das partes. China e Estados Unidos seguirão existindo, mesmo que seu papel no mundo mude substancialmente.

Não se trata, do ponto de vista de um país como o Brasil, de uma situação em que tanto faz o resultado. A vitória dos Estados Unidos implicaria na perpetuação de uma situação de subordinação sistêmica.

Mas a derrota dos Estados Unidos, a depender das condições em que ocorra, pode significar a concentração – em nosso continente – do imenso poder que hoje está espalhado pelo mundo.

Por outro lado, a vitória da China não necessariamente significaria uma mudança do lugar do Brasil no mundo, pois do ponto de vista de uma nova potência hegemônica, pode continuar sendo funcional que o Brasil siga primário-exportador. Embora, como dissemos antes, a China -diferente dos EUA – possa lidar positivamente com a nossa industrialização, isso envolve custos.

Levando em consideração este conjunto de variáveis, a política externa brasileira deve estar: i/a serviço da industrialização nacional; ii/focada na integração regional latino-americana e caribenha; iii/em cooperação estreita com o continente africano e com outros países que enfrentam uma situação geopolítica e geoeconômica similar a do Brasil; iv/em aliança com a República Popular da China e com os organismos que esta impulsiona, com destaque para os BRICS; v/em oposição ao imperialismo estadounidense, a seus aliados e ao padrão mundial baseado no dólar.

Essas são algumas das questões que devemos levar em conta nas relações internacionais contemporâneas, do ponto de vista do Brasil ou, para ser mais exato, do ponto de vista da classe trabalhadora brasileira.

Fevereiro de 2024