População defender genocídio é a barbárie, diz líder comunitário

Movimentos sociais representantes das favelas, da população negra e outros coletivos de combate à violência de Estado estão organizando atos e mobilizações de rua para a próxima sexta-feira, dia 27, em diferentes cidades do Brasil. Os atos vão protestar contra a morte de Ágatha Felix, atingida na última sexta-feira por bala de fuzil da PM do Rio, e também contra a política de morte materializada por Wilson Witzel (PSL) e outros governadores e, no plano federal, pelo presidente da República, entusiastas da matança como método de governo.

Porém, se o fato de as urnas terem consagrado essas lideranças e as ideias que professam é algo no mínimo incômodo para setores da consciência coletiva, a manutenção do apoio, mesmo após acontecimentos como a morte de Ágatha, pode ser ainda mais chocante, especialmente para quem costuma estar do outro lado da alça de mira.

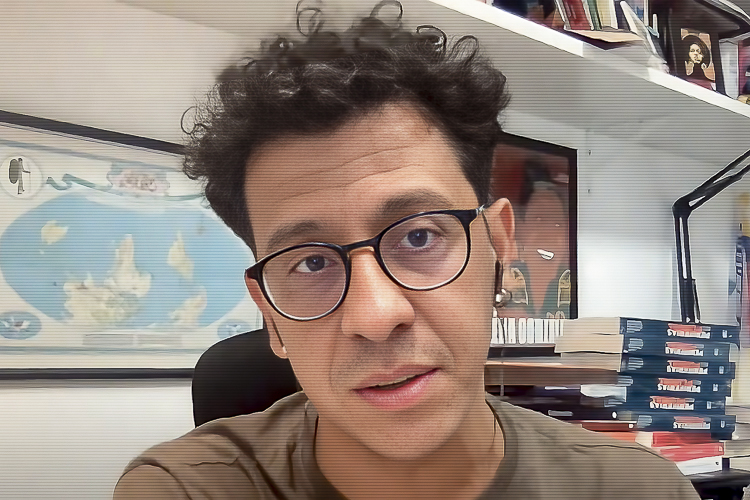

Por isso, além de organizar as manifestações da próxima sexta, já confirmadas em sete capitais e também na Baixada Fluminense, os movimentos sociais têm de lidar com esse enigma da aprovação popular. “Existe quem opera essa política da morte, mas há a população, que comprou esse discurso. Eu vi uma postagem hoje sobre a Ágatha que dizia: “mataram uma macaquinha de oito anos”. É a barbárie, é o racismo em grau máximo. Alguns dizem que é o fim da humanidade. Não sei. Estamos tentando repensar nossas táticas, nossas práticas, para enfrentar esse contexto, que está difícil”, conta o historiador Fransergio Goulart, coordenador do projeto Direito à Memória e Justiça Racial do Fórum Grita Baixada, coletivo que participa da organização dos atos do próximo dia 27.

Estrutura de Estado contaminada

Dois termômetros podem dar uma ideia mais precisa a respeito do respaldo ou da crítica por parte da opinião pública à política de morte. Monitoramento de redes realizado por um grupo especializado, na terça, dia 24, mostra que de 12 mil postagens no Facebook analisadas desde o dia do assassinato, 37% eram de defesa da ação da PM e do Estado. 48,5% eram compostas de críticas e 14,4% mostraram-se neutras. Em enquete aberta na internet, o jornal carioca O Dia perguntava, na segunda, 23, se o leitor apoiava ou não a política de segurança de Witzel. 74% afirmaram que sim – a despeito da possibilidade de ação de milícias digitais a inflar o resultado, o índice não deixa de trazer inquietações.

Na opinião do coordenador do Grita Baixada, no médio e longo prazos o principal desafio é tentar abrir diálogos com os setores da população que sustentam essa política de guerra, também chamada pelos movimentos sociais de política de genocídio e, em registro mais acadêmico, de necropolítica. Já no curto prazo, esses mesmos movimentos, nos quais despontam os diversos coletivos que atuam nas favelas e também ONGs como Viva Rio e Rio da Paz, têm atuado no estabelecimento de canais de denúncia e pressão não-vinculados às estruturas de Estado.

“Nas institucionalidades, na estrutura do Estado, parece que esse projeto político, uma política racista, em nossa avaliação, ocupou muitos espaços. As pessoas que estão à frente do Ministério Público fazem parte desse projeto político de morte”, comenta Goulart.

Dessa avaliação, consolidada inclusive após diversas tentativas de ações conjuntas com órgãos oficiais para combater a violência, surgiu a opção pelo pedido de ajuda a instituições internacionais, como a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização dos Estados Americanos (OEA). Já no sábado, durante ato público de despedida da menina Àgatha, no Complexo do Alemão, entidades do movimento de favelas, com a ajuda da ONG Justiça Global, encaminharam documento para a alta comissária de Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet. Ao longo deste ano, outros comunicados foram enviados também para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, pedindo intervenção. “Tentamos construir uma forma de constrangimento político, uma pressão de fora para dentro”, explica Goulart.

Diálogo com milícias?

O Fórum Grita Baixada reconhece que a eficácia das intervenções internacionais é duvidosa nesta conjuntura. “O presidente já assinalou que para ele essas entidades não representam nada”, avalia o líder comunitário, em entrevista concedida no mesmo dia do discurso do mandatário brasileiro na ONU. “Mas acreditamos que podemos travar uma disputa discursiva, e acessar essas organismos pode sensibilizar também a imprensa internacional”.

Porém, o pedido de ajuda a ONU e OEA cumpre também outra função estratégica. A existência de integrantes de milícias na estrutura do Estado, notadamente no Rio, já apontada por pesquisadores do tema, como o sociólogo José Cláudio Souza Alves, é fator de risco que desaconselha a participação direta em mesas de negociação e diálogo com autoridades policiais militares e judiciárias.

Não que os movimentos sociais não tentem fazer sua parte. Neste ano, por exemplo, a 7a Câmara do Ministério Público Federal estabeleceu um grupo de trabalho para debater o controle sobre as atividades policiais, com participação das seções federais e estaduais do ministério e também das defensorias públicas, dos movimentos sociais e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Nesse processo, há diálogo com a Polícia Civil. Porém, quando o assunto inclui os comandos das polícias militares, avaliam os movimentos, é mais prudente que organismos internacionais façam a interlocução. Por sinal, ao conceder a entrevista, Fransergio pede que não seja mencionada a favela onde mora. “Lá é área de milícias”, justifica, fazendo referência à prática miliciana de matar e fazer desaparecer desafetos.

Na próxima sexta, o Ato Nacional Unificado por Ágatha Félix, pela Vida e contra o Genocídio Negro já tem manifestações confirmadas em São Paulo, Rio, Maranhão, Pernambuco, Ceará, Bahia, Rio Grande do Sul e em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Os movimentos acreditam que até lá, mais manifestações estarão confirmadas.