Entrevista: Alison Moses e a luta antirracista no Brasil e nos EUA

Negra, Moses tem larga experiência em projetos sociais e econômicos internacionais, com destaque para EUA, Caribe e Brasil. Nesta entrevista, ela fala sobre racismo, após as várias manifestações ocorridas nos EUA pelo assassinato brutal de George Floyd, asfixiado por policial branco. Ela tece também comentários sobre o racismo no Brasil. O texto foi publicado originalmente na 13ª Carta de Conjuntura da USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul), produzida pelo Observatório de Políticas Públicas, Empreendedorismo e Conjuntura da instituição. A entrevistadora é a cientista do Trabalho Vânia Viana.

A violência policial sistêmica consagrada com o assassinato de negros é uma realidade nos Estados Unidos e no Brasil. Tenebrosas tradições seculares de opressão incorporadas pelo racismo na sociedade e no âmbito institucional do Estado, governados atualmente por lideranças brancas ligadas ao pensamento conservador. Nos dois países, as soluções apresentadas para o enfrentamento ao racismo se consolidam insuficientes. Coexistem enormes desigualdades entre as populações negras e brancas, tanto no Brasil quanto nos EUA. No entanto, essa desigualdade é ainda mais acentuada e expressiva no Brasil, país com 54% de população negra, se comparada aos 14% de negros norte-americanos.

A história de injustiça civil cometida contra as comunidades marca os dois países, caracterizados por rotinas de violência que chocam e impressionam pela covardia e ódio racial. Os casos mais famosos recentes são os de George Perry Floyd Jr., afro-americano que, em 25 de maio de 2020, foi assassinado por um policial branco que, já tendo o controle da situação, se ajoelhou em seu pescoço, asfixiando-o, em uma abordagem na qual Floyd, supostamente, teria se utilizado de nota falsa de dinheiro em um supermercado de Minneapolis. No Brasil, destaca-se o assassinato da vereadora negra Marielle Franco, em 14 de março de 2018. Socióloga, feminista, defensora dos direitos humanos, lésbica, favelada e crítica à intervenção federal e ao abuso de autoridade por parte da Polícia Militar, Marielle recebeu vários tiros de fuzil, junto com seu motorista, quando circulava em região central do Rio de Janeiro.

Os EUA foram o berço de manifestações e ataques realizados por grupos organizados em células fascistas, a exemplo da Klu Klux Klan. No Brasil (e em outras partes do mundo) esses grupos ganham força e adeptos que se multiplicam nas redes sociais. Em ambos os países, a subida de tom dos manifestantes, as mobilizações, indignação e tomada das ruas se intensificaram a partir das históricas manifestações americanas.

No entanto, nos Estados Unidos outros casos de homicídios contra negros se sucederam. No Brasil, há poucos dias crianças foram assassinadas pelas costas. Outra criança foi irresponsavelmente abandonada em um elevador, o que a levou à morte. Mulheres são pisoteadas no pescoço e espancadas por policiais.

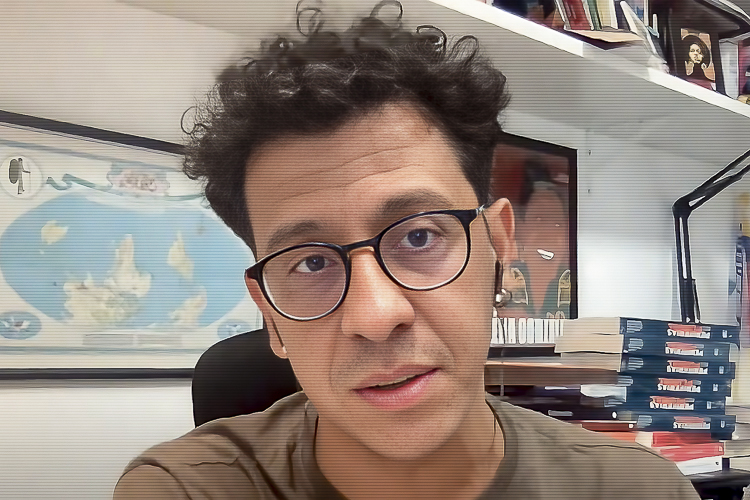

Para conversarmos sobre o racismo e as manifestações populares em protesto a ele nesses dois países, convidamos Alison Moses. Ela é economista social e administradora, consultora e perita com mais de 25 anos de experiência em desenvolvimento internacional e comunicação. Possui mestrado em Administração Pública pela Universidade de Harvard, mestrado em Desenvolvimento Econômico e Modernização do Estado pela universidade John Hopkins e pós-graduação em Interpretação de Conferências e Tradução da Universidade de Georgetown, além de ser bacharel em Línguas e Linguística por esta mesma universidade.

Com bolsa de estudos Fulbright, estudou na PUC (Pontifícia Universidade Católica) do Rio de Janeiro. Essa experiência brasileira se soma a muitas outras temporadas de trabalho na América Latina, Caribe, África e Europa, participando de projetos de organismos internacionais como a ONU, OEA (Organização dos Estados Americanos), Banco Interamericano de Desenvolvimento, entre outros.

Sua carreira internacional inclui trabalho como intérprete de Conferência (interpretação simultânea) por mais de 30 anos, com quatro línguas que domina e fala correntemente –português, espanhol, francês e inglês – para instâncias da família das Nações Unidas, bem como a União Europeia, onde trabalhou por 12 anos, em Bruxelas.

Durante mais de dez anos no Brasil, como jovem estudante e profissional, morou em São Paulo e no Rio de Janeiro, cidade onde levou a cabo pesquisa sobre o afrodescendente no mercado de trabalho no Brasil. Sua pesquisa, “Brazil and its Diasporas”, foi publicada e divulgada internacionalmente pelo Banco Mundial, em 2012. Alison Moses atualmente é diretora executiva e fundadora de Rica Diaspora LLC. Acompanhe a entrevista:

Você foi funcionária da Howard, uma universidade privada, historicamente para alunas e alunos negros, fundada em 1867. Como foi a experiência de trabalhar nesse espaço acadêmico por sete anos? Como foi ser parte dessa construção por “atacado” de formandos negros? Qual é o diferencial desta Universidade em termos de educação e formação humanística?

Alison Moses: A minha experiência começou pela viagem de minha casa na época à Howard University, localizada num bairro de renda baixa. Para chegar a Howard de carro, passava por ruas pipocadas de vestígios do passado violento de lutas civis dos Estados Unidos. Via ao longo do caminho as janelas quebradas em cacos de vidro ou portas barradas de madeira. Esse cartão postal não o conhecia na minha experiência. Sofri uma espécie de “choque de cultura”. Eu, filha de pais caribenhos, completei minha instrução universitária em universidades privadas tanto nos EUA como no Brasil, no México, na França e na Suíça cujas maiorias eram sempre internacionais e não todas exclusivamente negras. Esperava com prazer a oportunidade de dar aula de português e economia política do Brasil numa universidade negra de destaque. A Howard University é uma das HBCUs dos Estados Unidos (HBCUs é a sigla de Historically Black Colleges and Universities, ou, em tradução livre, universidades e faculdades historicamente negras). De acordo com o ThoughtCo, essas instituições, via de regra, foram fundadas no intuito de dar mais oportunidades de ensino superior a estudantes afro-americanos. Por causa do segregacionismo, muitas universidades dos EUA não aceitavam alunos negros até muito tempo depois da abolição da escravidão. Muitas delas foram fundadas pouco depois da Guerra Civil dos EUA. No entanto, como ainda hoje a população negra dos EUA é afetada de maneira desproporcional por problemas sociais, a missão das HBCUs continua relevante. É relevante porque muitos alunos negros do mundo inteiro querem uma experiência que foca não somente no acadêmico, mas também na negritude. Embora essas universidades e faculdades tenham uma história fortemente ligada a populações negras, atualmente elas recebem estudantes de todas as etnias. Ainda segundo a Pew (centro estadunidense de pesquisas), em 2015, cerca de 17% dos estudantes dessas instituições eram brancos, hispânicos, asiáticos ou indígenas. O número de estudantes hispânicos foi o que mais cresceu, indo de 1,6% na década de 1980 para 4,6% em 2015. Há cidadãos do Caribe e do continente africano também. A Howard é avaliada entre as melhores universidades historicamente negras, e ela certamente tem os padrões mais elevados de admissão, uma das maiores taxas de formação, e a maior verba. Como eu havia estudado em vários países, achei muito interessante ver as várias culturas negras da Howard. Ainda mais interessante foi a diferença de atitude para com o rigor e a aplicação aos estudos dos diferentes grupos do corpo estudantil. Achei interessante a noção da oportunidade de estudar dos estrangeiros versus a atitude de tomar como certa a possibilidade geralmente garantida de estudar dos afro-americanos. Segundo a minha percepção, o grupo de negros no cômputo geral que considero que mais cresce é aquele composto por imigrantes da África e do Caribe, sendo que muitos tiveram todas oportunidades de acumular credenciais educacionais necessárias antes de ir aos EUA e cujo progresso na vida não tem sido significativamente impedido pela sua raça. No entanto, durante meus sete anos na Howard, percebi que a Howard faz um bom trabalho educando e formando alunos que nem sempre estão bem preparados para a faculdade quando entram. Posso dizer sem nenhuma dúvida que os professores na Faculdade de Letras, no Departamento de Línguas do Mundo, eram excelentes e sempre tiveram bons resultados pelo seu próprio rigor na sala de aula.

Você também traz em seu currículo a formação de professora na prestigiada Harvard. Conte-nos como você vê a transformação da universidade até os dias de hoje e o que Harvard aprendeu que pode ser contribuição para uma educação antirracista nos EUA e no Brasil.

Alison Moses: Fundada em 1636, na cidade de Cambridge, Harvard é a mais antiga e conhecida universidade dos Estados Unidos. A história, influência e pujança da Harvard fez dela uma das mais prestigiosas universidades do mundo. Eu me candidatei a Harvard para desafiar a universidade. Não tomei muito a sério o fato dessa universidade me rejeitar por um programa de administrative fellowship (programa de bolsas), uma espécie de programa avançado de pesquisa. Ao não aceitar essa “rejeição”, me candidatei no intuito de entrar ao administrative fellowship por outro caminho, aquele de fazer mais um mestrado, desta vez na Harvard, e passar depois pelo programa de pesquisa. Duas faculdades me aceitaram e me formei em 1998, sem ser cotista, com poucos outros negros na minha turma. Éramos menos de uma dúzia de um total de aproximadamente 200 alunos. Em 2014, Harvard foi acusada de práticas racistas. Foi acusada de discriminar candidatos de origem asiática. Segundo os autores do processo, Harvard estaria manipulando certos aspectos do sistema de admissão para limitar o número de calouros de origem asiática aceitos a cada ano, e assim manter inalterado o percentual de cada raça em seu corpo de estudantes. A história pode ser pesquisada com todos seus pormenores na Internet, mas acho que talvez possa ter impacto profundo não apenas na instituição, mas na maneira como universidades em todo o país consideram a raça dos alunos como um dos fatores em seus sistemas de admissão. Por um lado, o uso de ações afirmativas – em que as escolas consideram a raça dos candidatos como um entre vários critérios de seleção – é essencial para garantir diversidade nessas instituições. Mas críticos das medidas defendem que a admissão deveria ser baseada apenas em fatores objetivos, como notas, sem qualquer menção a raça. A universidade nega que sua política de admissão seja discriminatória e diz que a raça dos candidatos é apenas um entre vários fatores de uma abordagem “holística”, e nunca é considerada de maneira negativa. Considerando o histórico lamentável de Harvard e a dificuldade de concluir até que ponto ações afirmativas beneficiam pessoas para quem elas são criadas para ajudar, talvez seja hora de mudar o foco e julgar os candidatos a essa instituição de acordo com critérios da academia e de aumentar sua diversidade com foco na nova demografia do país e do mundo. Num país racista onde todas as instituições, sejam acadêmicas, políticas, etc, têm seu viés implícito, é difícil não querer mais justiça até nas universidades de ensino superior.

Como intérprete, você também trabalhou na Organização das Nações Unidas e União Europeia. Há alguma perspectiva “no forno”, algum olhar para a questão racial que possa trazer luz a esta árdua e histórica caminhada antirracista?

Alison Moses: Conforme disse recentemente o diretor-executivo da Nike, o John Donahue, “o racismo sistêmico e os eventos que ocorreram nos Estados Unidos nas últimas semanas servem como um lembrete urgente da mudança contínua necessária em nossa sociedade”. É uma mensagem para o mundo inteiro não só os EUA. As organizações internacionais ou suprarregionais como as duas acima citadas são muito importantes, mas seria difícil “apontar o dedo” contra elas já que por sua natureza e missão são apartidárias e representantes de agendas que abrangem mais do que apenas racismo e discriminação racial. Sendo organizações de grande valia e voz, acho que o papel delas é de velar pela ratificação e adesão às convenções e tratados voltados para direitos humanos e a eliminação de “toda distinção, exclusão ou preferência fundada em raça, cor, sexo, religião, opinião política, ascendência nacional, ou origem social, que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidade ou tratamento em matéria de emprego ou profissão” nos seus recintos. Elas são instrumentos para colaborar com o debate e ação pontual acerca do regime internacional e/ou europeu de combate ao racismo e à discriminação. A abrangência dos seus campos de ação não cabe aqui abordar, mas, além das condições laborais específicas, representam, destarte, um marco para discutir cada vez mais formas e maneiras de acabar com a discriminação no seus países-membros de modo a sistematizar a necessidade de lidar com esse flagelo no âmbito internacional e europeu.

A Década Internacional dos Afrodescendentes da ONU trouxe uma esperança de que efetivamente a questão racial ganharia a agenda internacional – assim como se deu com a questão ambiental. No entanto, o que se vê são iniciativas muito aquém das necessárias em uma questão tão urgente e complexa. Como trazer esse debate para o centro da pauta nas grandes nações e como atrair os olhares do mundo para as desigualdades raciais em África, EUA e Brasil?

Alison Moses: A década de 1960 pode ser considerada como um marco para o combate ao racismo, uma vez que os principais instrumentos jurídicos que formam a base desse Regime Internacional foram aprovados nesse período. As manifestações racistas e de discriminação racial que ocorriam em diversas partes do mundo impulsionaram a Resolução nº 1.904 da ONU, que aprovou a Declaração das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (ONU, 1963). Em junho de 2006 foi o governo brasileiro que se congratulou com a OEA (Organização dos Estados Americanos) pela aprovação em Antígua (Guatemala), da Convenção Interamericana Contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância e da Convenção Interamericana Contra Toda Forma de Discriminação e Intolerância. Eu estive lá na minha qualidade de intérprete. Eu ouvi e interpretei estas negociações e debates. Quanta honra! Quanta esperança! Eis os sinais de esperança, sim. Por conta da minha experiência sinto-me na obrigação de compartilhar as seguintes observações pessoais. Esses debates devem ser mais circulados nas escolas de ensino primário e secundário, fazendo vídeos instrutivos para crianças sobre temas difíceis como “todas as formas de discriminação racial” no mundo e principalmente em África, EUA e Brasil, dentre outros países do mundo. A juventude tem de saber cada vez mais a dimensão “conhecimento” ligada aos conceitos de informação delicada: “saber o quê”, “saber o porquê” e “fazer o quê”. Na juventude há muita esperança para um futuro melhor. As façanhas assinadas nas augustas salas de debate e os atos subsequentes que “rolam no asfalto” devem ser monitorados e quando for necessário, sancionados (punidos) rigorosamente em todos os países membros, com o aval de todos os membros. Que os “observatórios” façam seu trabalho honestamente! No mundo de hoje os meios de comunicação vivem um senso de responsabilidade social embasados por uma ética que norteia praticamente todas as suas ações, seja na mídia ou em outras organizações, dando muita importância comum à sociedade. Devem ser utilizados com todo seu poder para informar aos povos do mundo sem medo de represálias por falar certas verdades. Mundo esperançoso!

Casos simbólicos como Rosa Parks e sua recusa histórica em se levantar para dar lugar a um branco, em 1955, o assassinato do líder Malcolm X em 1964, o surgimento do movimento Panteras Negras em 1966, o assassinato de Martin Luther King e as manifestações que se seguiram após sua morte em 1968. A violência cometida contra os negros nos EUA (e George Floyd é o mais recente símbolo disso) não mudou ao longo de mais de 60 anos? O que naquele país ainda não se entendeu sobre isto?

Alison Moses: Não acredito que seja questão de “entender” ou “não entender” por parte da sociedade americana. Entender é questão cognitiva e todo o mundo nos Estados Unidos “entende” o que acontece diariamente no país. Constatando esse “entendimento” mais profundo na sociedade americana é o fato de poder ver sequência atrás de sequência de vídeos mostrando homicídios e violência brutal cometida por policiais nos Estados Unidos. A questão em primeiro lugar tem a ver com o racismo estrutural, um fenômeno embutido como “normal” na violenta sociedade americana no sentido de viver tantos anos com essa realidade que sua ilegítima legitimidade dificilmente se questiona. Sendo a violência legitimada pelo Estado e sendo o Estado como perpetrador dela, o povo talvez não se sinta na obrigação de enfrentar seu flagelo de maneira aberta, escancarando suas verdades mais feias. Por mais que o debate e o combate tenham evoluído, tanto na criação de novas leis e políticas públicas quanto com a conscientização sobre a natureza do racismo e onde ele se integra na sociedade americana, o americano branco detentor do poder nunca vai querer “entender”, no cômputo geral. Seja aqui ou acolá, o racismo é algo maior do que apenas discriminação ou preconceito. Diz respeito a formas nem sempre conscientes e também coletivas de desfavorecer negros e privilegiar os brancos com poder e aqueles brancos, embora pobres, que nada têm a ver com negritude.

Conte-nos um pouco sobre as manifestações nos Estados Unidos, em decorrência da comoção internacional criada pela reincidente covardia do assassinato de George Floyd. Como foi estar diante desse fervoroso movimento pelo direito à vida, pelo direito de ir e vir, o que mudou nessa manifestação em relação às outras marchas e movimentos por direitos humanos?

Alison Moses: O Black Lives Matter, BLM, alega inspiração no movimento dos direitos civis, no movimento Black Power, no movimento feminista negro dos anos 80, no panafricanismo, no movimento antiapartheid, no hip hop, nos movimentos sociais LGBT e no Occupy Wall Street. Várias organizações de mídia se referiram ao BLM como “um novo movimento de direitos civis”. Alguns dos manifestantes, no entanto, se distinguem ativamente da geração mais antiga de liderança negra, como Al Sharpton, por sua aversão às tradições da classe média, como envolvimento da igreja, lealdade ao Partido Democrata e política de respeitabilidade. Uma diferença de importância é esse “modelo de liderança centrado no grupo”; é distinto do modelo de liderança carismático mais antigo que caracterizou organizações de direitos civis como a Rainbow PUSH Coalition de Jesse Jackson e a National Action Network de Al Sharpton.

Sobre os dias e dias de manifestações populares, este basta à violência policial, os incêndios em delegacias e viaturas, as reações populares com uma participação intensa e excepcional de pessoas brancas, além da participação de artistas, celebridades, as contribuições financeiras e preocupação em liberar os presos durante as manifestações. Isso tudo representa um acerto de trilhos na reação e consciência das lutas por direitos civis ou seria uma mudança de ponto de vista da sociedade sobre essa questão? Especialmente em tempos de pandemia?

Alison Moses: Certamente diria que em parte é uma mudança de ponto de vista da sociedade porque o silêncio está começando a desvanecer. Porém é importante levar em mente que as manifestações de hoje em dia vão além de simplesmente incorporar brancos que acreditam na “causa”. A consciência da sociedade é mais multiétnica, com gerações que nasceram em um mundo cuja demografia é multidimensional e multirracial. Esse novo ponto de vista é intersetorial e interseccional. Até o site da organização BLM, por exemplo, afirma que o Black Lives Matter é “uma contribuição única que vai além dos assassinatos extrajudiciais de negros por policiais e vigilantes” e adota a intersseccionalidade, que o “Black Lives Matter afirma a vida dos negros queer e trans, pessoas com deficiência, negros sem documentos, pessoas com registros, mulheres e todas as negras vivem no espectro de gênero”. A pandemia ficou no escanteio dada a dimensão do assassinato de George Floyd que serviu de estopim nesta nova tsunami de manifestações.

Algo que parece ter cessado nos Estados Unidos foram os assassinatos de lideranças pelos direitos civis. Existe uma ausência de lideranças negras que ameacem o status quo ou a geração pré e pós-Obama já assimilou a possibilidade de lideranças negras ocuparem novamente a Casa Branca?

Alison Moses: Duvido que não haja outro afro-american@ na Presidência dos Estados Unidos. A família Obama representava o melhor dos negros americanos, o fino da raça, incomparável na postura e na elegância. Nós vimos em Obama um político habilidoso, um ser humano de profundos valores morais e um dos maiores presidentes da história americana. Ele era fenomenal – o maior intérprete, e o mais ágil representante da diferença de cor que eu já conheci. Tinha a capacidade de acionar uma conexão profunda e sincera com o coração dos negros, sem jamais duvidar do coração dos brancos. Isso tudo é questão de personalidade e caráter. Ele era um líder. Por que não outr@ líder negro feito Obama na Casa Branca? Quando o ex-presidente Obama estava no cargo, costumava citar a constituição americana apontando o desejo da nação “para ser uma nação mais perfeita”. Essa suposta “nação mais perfeita” está florescendo cada vez mais, embora seja de maneira paulatina e dolorosa. Vemos com o assassinato hediondo do George Floyd, dentre outros antes e até poucos dias depois, que as pessoas brancas estão refletindo mais, identificando e reconhecendo cada vez mais seus privilégios pelo simples fato de ser brancos. Em uma sociedade racista não é uma tarefa fácil. Esse começo talvez seja mais um sinal do branco aceitar a realidade de negros competentes e muito bem instruídos como o ex-presidente Obama para a ascensão à Presidência no futuro. À luz da história e experiência americana, um ou uma presidente negr@ sempre haveria de ser uma contradição para um governo que, ao longo da maior parte de sua história, sempre foi marcado pela opressão aos negros. No entanto, um homem negro ou uma mulher negra na Casa Branca não é fora de cogitação no século XXI já que o americano viveu o primeiro capítulo intitulado “Grande Obama”.

E sobre os assassinatos cometidos em nome do Estado, o fato de serem uma minoria negra (14%) – embora expressiva – poderia ser um fator que justificasse as iniciativas de luta por igualdade não avançarem ano após ano e as comunidades negras seguirem enterrando seus irmãos? Como relacionar essa realidade norte americana com um país como o Brasil, cuja população negra atinge 54% e os assassinatos são diários e incluem até mesmo crianças?

Alison Moses: Além de o Brasil ser o último país das Américas a aderir à libertação das pessoas escravizadas, a população negra que vivia aqui se viu livre, porém sem opções de emprego ou educação. O Brasil negro sempre foi objeto de lavagem cerebral, acreditando na mentira da “democracia racial”. Só depois da última constituição de 1988 o negro brasileiro começou aos poucos a se definir e ter orgulho de sua negritude. Historicamente não tinha voz na sociedade brasileira porque nem sabia quem era de verdade no que diz respeito ao seu ser afrodescendente. Acarretou uma maioria sem voz. Nos Estados Unidos o negro, seja miscigenado ou não, era negro na sua alma, pois a lei segregacionista e o olhar branco o definiram como tal. Ele não se confundia na definição de si, por assim dizer, porque o branco o definia categoricamente. Até certo ponto essa atitude, com todas suas mazelas da sociedade branca, ironicamente o deu uma força e uma voz para lutar contra a “Casa Grande e Senzala”, sacudindo o jogo com uma voz mais contundente ao longo dos anos.

Como você vê a questão racial no Brasil, e a sua relação com os direitos humanos e a conscientização dos próprios negros?

Alison Moses: A conscientização de “negritude” de descendência africana se manifestou de formas diferentes no mundo. Foi no contexto de profunda inferiorização do mundo não-branco que, em Paris, por volta de 1934, nasceu o Movimento de Negritude. Nos Estados Unidos, a luta pelos direitos civis dos negros tornou-se expressiva a partir da segunda metade dos anos 1950 e atingiu seu auge nos anos 1960, com líderes como Martin Luther King. Em todos os países onde havia o padrão econômico de escravidão sempre houve rebeliões. De igual maneira, no Brasil, o verdadeiro movimento negro começou a surgir durante o período da escravidão. Para defender-se das violências e injustiças praticadas pelos senhores, os negros escravizados se uniram para buscar formas de resistência. Ao longo dos anos, o movimento negro se fortaleceu e foi responsável por diversas conquistas desta comunidade, que por séculos foi injustiçada e cujos reflexos das políticas escravocratas ainda são visíveis na sociedade atual. Mesmo com todas as conquistas dos negros na sociedade brasileira, são formados, nas décadas de 1970 e 1980, vários grupos com o intuito de unir os jovens negros e denunciar o preconceito. Protestos e atos públicos das mais diversas formas passam a ser realizados, chamando a atenção da população e governo para o problema social, como a manifestação no Teatro Municipal de São Paulo, que resultaria na formação do Movimento Negro Unificado; a Marcha Zumbi, realizada em Brasília em 1995; o decreto do presidente Fernando Henrique Cardoso instituindo o Grupo de Trabalho Interministerial para a Valorização da População Negra; a criação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República (SEPPIR); a “Lei Caó”, de 1989, tipificando o crime de racismo no Brasil; a Lei 12.990/14, determinando que 20% das vagas oferecidas nos concursos são destinadas aos negros. Ao negro brasileiro ainda falta um pilar fundamental para se unir: liderança com um único objetivo de conseguir direitos civis e humanos para o povo afrodescendente e para todos. É interessante notar que, nos Estados Unidos, apesar da voz forte em prol de direitos civis para negros, a partir da década de 1950 muitos movimentos pelos direitos civis começaram a aparecer não apenas vinculados à situação dos negros, mas também relacionados com a sexualidade e com o comportamento cultural. Esses movimentos tornaram-se amplamente expressivos a partir de 1960. Foi o caso do movimento hippie e do movimento gay. Nas suas principais áreas o negro brasileiro teria que em primeiro lugar educar a maioria negra do país. Apesar das lutas incessantes pela escolarização da população negra no Brasil, a história da educação e escolarização dos negros e negras no Brasil foi marcada por uma caminhada de desigualdades que se verifica até os dias atuais. A taxa de analfabetismo entre as pessoas pretas ou pardas (negros) é mais do que o dobro do que entre as pessoas brancas. Sem citar estatisticas, o analfabetismo está intimamente ligado à pobreza do negro no Brasil: negros são 75% entre os mais pobres; brancos, 70% entre os mais ricos em um país cuja maioria é negra. Tudo aponta um potencial não realizado de uma população negra cuja liderança entre a classe média negra não tem uma voz só e cuja maioria em números sequer tem a força para falar por falta de educação e condições econômicas para se manifestar.