Com menção inédita a afrodescendentes, documento final da COP30 aponta combate ao racismo ambiental

A partir da pressão do movimento negro organizado, a citação em quatro textos oficiais é considerada avanço no caminho da justiça climática

Promovida pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva como a “COP da verdade”, a 30ª edição da Conferência do Clima da ONU, em Belém, teve um marco importante para o debate que, aos poucos, ganha espaço conceitual nas discussões: o racismo ambiental.

Com o Pacote de Belém aprovado por 195 países, após 13 dias de articulação, houve avanços significativos, com 29 pontos acordados, em frentes importantes como o financiamento para medidas de adaptação, transição justa, além de questões que envolvem gênero, comércio e tecnologia.

O Brasil conseguiu emplacar a proposta do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), mas a ideia de caminhar na direção de um Mapa do Caminho para sair da dependência dos combustíveis fósseis ainda não teve consenso.

O número de países que entregaram suas NDCs, as Contribuições Nacionalmente Determinadas, que são metas e compromissos em relação à redução de gases do efeito estufa em perspectiva ao Acordo de Paris, chegou a 122.

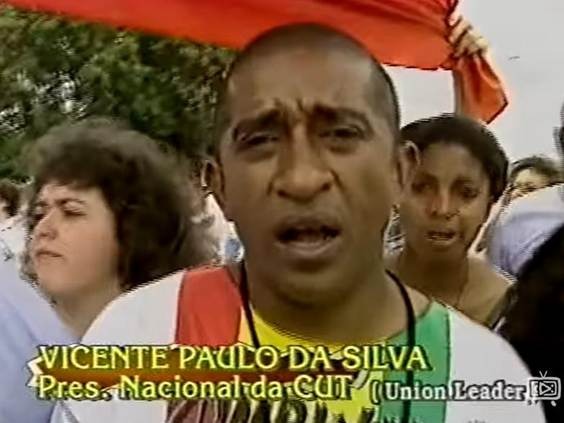

Ao final da Cúpula dos Líderes, realizada nos dias 6 e 7 de novembro, o Brasil lançou uma Declaração de Combate ao Racismo Ambiental, com a assinatura de 19 países africanos, asiáticos e latinoamericanos. O texto apontava direcionamentos em relação à centralidade da justiça racial, além da urgência no enfrentamento dos impactos maiores que populações negras e indígenas sofrem a partir das mudanças climáticas.

Mencionado em quatro documentos oficiais da conferência, a menção aos afrodescendentes como protagonistas na defesa dos biomas e alvos dos impactos das mudanças do clima foi inédita, fruto de muita pressão do movimento negro organizado.

O Geledés, organização que atuou fortemente nessa incidência, considerou a citação um ponto positivo. “Abre caminho para políticas climáticas mais justas, eficazes e enraizadas nas realidades dos territórios historicamente afetados por desigualdades estruturais”, afirma o Instituto, em nota.

“Com esse passo, a COP30 reconhece, formalmente, que as populações afrodescendentes são as mais afetadas pelas mudanças climáticas. A partir daí, é preciso pensar políticas climáticas inclusivas, que considerem não apenas a realidade dos territórios, mas quem vive em periferias e outros locais desproporcionalmente impactados pelo racismo ambiental”, aponta a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.

Para a coordenadora de Clima e Direito a cidades antirracistas do Instituto Peregum, Gisele Brito, o documento foi um passo importante. “A população negra, de um modo geral, está mais vulnerável aos impactos da crise, então, não temos dúvidas que isso é uma outra expressão de um genocídio que está em curso. Entre as estratégias, nesse ano, os movimentos estiveram organizados em torno da adoção do termo, da referência à população afrodescente nos documentos, isso é bem importante porque a COP é sobre acordos, se não está no texto, então não tem acordo”, comenta.

A pesquisadora completa: “uma vez que se conquista a linguagem é importante que os indicadores de eficiência desses investimentos levem em consideração as particularidades e as necessidades das populações afrodescendentes ao redor do mundo. Isso é um trabalho contínuo, a COP é um momento final de uma incidência que ocorre o ano inteiro, a discussão aqui já chega bem avançada, e o movimento negro participou também das outras rodadas de negociação”.

História

O conceito de racismo ambiental se refere ao conjunto de injustiças sociais e ambientais que recaem sobre etnias e populações mais vulneráveis, como ocorre também no caso dos povos indígenas no Brasil.

A expressão surgiu na década de 1980 a partir de protestos na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, contra a instalação de um depósito de resíduos tóxicos em uma comunidade negra.

Em 2001, em Durban, na África do Sul, foi realizada a Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Intolerâncias Correlatas, onde, dentre diversos outros pontos, o assunto foi amplamente debatido. As resoluções de Durban são consideradas um marco na pauta da igualdade racial ao redor do mundo, inclusive no Brasil. A partir das formulações dos debates no continente africano, o país instituiu o Estatuto da Igualdade Racial, que deu origem à Lei de cotas, dentre outras políticas.

Durante a COP26, movimentos sociais brasileiros denunciaram os efeitos do racismo ambiental no país e a exclusão das pessoas que sofrem com as injustiças climáticas nos processos decisórios. Nas vésperas do evento, sob o governo de Bolsonaro, o país afirmou não reconhecer o conceito de racismo ambiental, empregado pela ONU.

Em 2023, com Lula presidente, o governo federal criou o Comitê de Monitoramento da Amazônia Negra e Enfrentamento ao Racismo Ambiental. Uma parceria do ministério da Igualdade Racial com a pasta do Meio Ambiente e Mudança do Clima com a finalidade de propor medidas de enfrentamento ao racismo ambiental na Amazônia Legal.

No território

Claudia Isabele Pinho cresceu na região conhecida como subúrbio ferroviário, em Salvador, na Bahia. A ativista integra o coletivo de mulheres Ginga, criado a partir da luta de mulheres da periferia por acesso às políticas públicas voltadas à educação, conquista de direitos e o combate à violência a partir de 2010.

Mesmo o coletivo não atuando diretamente na pauta climática, ela defende que as comunidades estão cientes sobre a relevância do tema. “A experiência de habitar e viver na cidade, que já era difícil para as áreas periféricas, agora é acirrada e piorada pelo aumento do calor, das chuvas, do frio, da ocorrência de mudanças e eventos climáticos”, diz.

Com atuação no Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra do estado da Bahia, Claudia comenta que a vivência do combate ao racismo ambiental perpassa diferentes lutas sociais. “Hoje, entendo que quando falávamos do risco da gentrificação e especulação imobiliária no projeto de construção da ponte Salvador – Itaparica estávamos falando de racismo ambiental, quando apoiamos a formulação das propostas para as mulheres quilombolas de Ilha de Maré também estávamos debatendo os impactos desproporcionais dos modelos de desenvolvimento urbanos e social”, explica.

Dados

Um levantamento deste ano, organizado pelo Instituto Pólis em quatro capitais, mostra os impactos do racismo ambiental nas áreas urbanas. A pesquisa trouxe informações como o fato de uma pessoa negra ter até 30 vezes mais chances de ser hospitalizada por uma doença de veiculação hídrica do que uma pessoa branca em Belém e que, em Porto Alegre, 40% das pessoas negras vivem em áreas de risco.

A exposição desigual aos efeitos também ocorre fortemente no campo e em áreas de florestas. Segundo o projeto Mapa de Conflitos – Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil, em 2024, dos 616 conflitos mapeados pela iniciativa em todo o país, 184 envolviam povos indígenas; 134, quilombolas; 198, camponeses; 102, pescadores artesanais; 73, ribeirinhos; e 68, comunidades urbanas.