Marcha Zumbi (1995): há 30 anos, ação do movimento negro na disputa pela cidadania e ressignificação do Brasil, por *Danilo de Souza Morais

A Marcha Zumbi dos Palmares Contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida, ocorrida em novembro de 1995 em Brasília, fez-se referencial ao protesto negro em muitas dimensões, mas saliento aqui duas, as quais já qualificam a condição emblemática do evento. Entendo a Marcha, primeiramente, como ponto de chegada de mobilizações que lhe são anteriores, destacadas por inovações político-societais, próprias da agenda de parte do movimento negro em sua reemergência nos anos 1970. Em especial, nesta dimensão, destaco a articulação entre demandas pelo reconhecimento de especificidades históricas e culturais, dos modos de ser e viver com referências “afro” ou do que chamaríamos hoje de diáspora africana[1], mas que se vinculam também às demandas de enfrentamento de desigualdades raciais.

Ao mesmo tempo, esse momento carrega a explicitação de novos caminhos, com a busca de inovação político-institucional do associativismo negro. Aqui, em uma segunda dimensão, deve-se negritar a compreensão, reconhecida em parcela significativa desse associativismo no período, de que reivindicações podem e precisam ser traduzidas em propostas de políticas públicas, portanto, ações exequíveis por instituições estatais, o que exige formas de diálogo com agentes estatais e setores outros, na própria sociedade civil, que se disponham aliados, o que passa a se tornar possível com a queda da Ditadura, na segunda metade dos anos 1980. Neste sentido, tanto para reconhecer diferenças (históricas e culturais), quanto para efetivar igualdade, o léxico da luta por direitos, portanto, a disputa pela cidadania (que compõe o nome da Marcha) entra em cena. Isso tensiona a concepção liberal de cidadania, baseada num indivíduo-cidadão abstrato – supostamente sem “raça”, “classe”, “gênero”, “território” etc. Esse aspecto, segundo entendo, é crucial para o impacto do protesto, pois disputa a própria ressignificação da relação entre estado e sociedade nacional no Brasil, bem como a concepção de nação ou “nacional”, potencializando alianças/diálogos/equivalências com outros segmentos subalternizados na chamada sociedade nacional e reconhecendo a própria pluralidade da população negra. A partir daqui, apresento de modo breve como se deu essa disputa/tensionamento, baseada também em articulações/diálogos promovidos pelo movimento negro.

O associativismo negro, para chegar à Marcha Zumbi de 1995 – que teve delegações vindas de todas as regiões do país e contou com aproximadamente 30 mil participantes (Domingues, 2024) –, não se constituiu de modo homogêneo, como descreve o próprio documento que registra a posteriori as propostas apresentadas pela organização do protesto ao Congresso Nacional e ao então Presidente da República Fernando Henrique Cardoso (Marcha Zumbi dos Palmares, 1996). Assim, para viabilizar o evento foi necessário, de modo exemplar, a articulação de discursos, estratégias e repertórios diversos – conforme interpretei pontualmente sobre o associativismo negro no contexto pós-Ditadura (Morais, 2016) e de modo mais sistemático como analisam, mesmo com perspectivas distintas, Flávia Rios (2012) e Petrônio Domingues (2024), bem como tantas outras/os importantes intelectuais negras/os e não negras/os. Desde ao menos a Frente Negra Brasileira (FNB), ainda nos anos 1930, a heterogeneidade do movimento negro é observável nas distintas perspectivas ou projetos políticos que o compõem, mas também passa, a partir das décadas de 1980 e 1990, pela multiplicidade de sujeitos e as demandas que expressam suas especificidades, como é o caso de quilombolas e mulheres negras, o que a Marcha Zumbi assim começa a explicitamente reconhecer.

Recorte da participação da filósofa Sueli Carneiro, uma das organizadoras do protesto, em documentário realizado durante e sobre a Marcha (Fonte: Marcha Zumbi dos Palmares, 1995).

Por mais que a liderança de mulheres negras, ao longo do séc. XX, esteja presente em muitos exemplos marcantes como o da frentenegrina Laudelina Campos Melo, que nos anos 1930 foi, nas palavras de Jurema Werneck, a “principal alicerce” da fundação da 1ª associação de trabalhadoras domésticas do estado de São Paulo (Werneck , 2009, p.81), a emergência de organizações específicas de mulheres negras constrói destaque a partir dos anos 1980 e se faz muito presente na passeata de 1995. As organizações de mulheres negras são fundamentais para avanços importantes desde este período, como na apresentação das propostas no âmbito da saúde da população negra, com medidas de grande impacto para a visibilidade necessária às desigualdades raciais, como a instituição da coleta de informações sobre cor/raça nos dados do Sistema Único de Saúde (SUS).

As articulações de afro-brasileiros/as, prévias ao protesto de 1995, deram-se na relação com as organizações próprias do associativismo negro, mas também produzindo diálogos e equivalências com o movimento sindical, partidos políticos, ONGs e diversas outras organizações da sociedade civil.

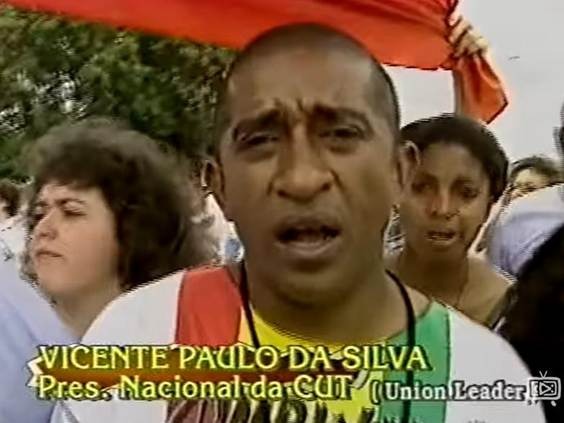

Compunham a organização da Marcha (a Comissão Executiva), diversas organizações negras – como Fórum de Mulheres Negras, Movimento Negro Unificado (MNU), Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira (CENARAB) –, mas também centrais sindicais, dentre elas a Central Única dos Trabalhadores (CUT) (Marcha Zumbi dos Palmares, 1996, p.03). Com registro de sua participação no protesto, encontra-se o presidente desta central, o metalúrgico Vicente Paulo da Silva, conhecido como Vicentinho desde sua participação nas greves da categoria, em fins dos anos 1970, no Grande ABC paulista.

Recorte da participação do líder sindical Vicentinho (Vicente Paulo da Silva), então presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), em depoimento para documentário realizado durante e sobre a Marcha (Fonte: Marcha Zumbi dos Palmares, 1995).

Destaquei a aliança do movimento negro com o sindicalismo e especificamente a CUT, pois lembremos que neste mesmo ano, com Vicentinho presidente da organização, o Presidente da República FHC teve seu momento thatcheriano[2] na relação com o movimento sindical – no enfretamento que realizou contra trabalhadores/as petroleiros. Fernando Henrique, porém, não obteve o mesmo resultado da “Dama de Ferro” do neoliberalismo, muito por conta da tática da direção sindical de disposição conflitiva, sem deixar de buscar pontes e diálogo com outros segmentos de trabalhadores/as e com a sociedade civil. O descumprimento de acordos firmados ainda na gestão de Itamar Franco, dentre outras medidas para supressão de direitos de trabalhadores/as, foram estopim para a greve geral de petroleiros de mais de 30 dias, liderados pela FUP (vinculada à CUT), em que até o Exército foi mobilizado pelo então presidente para reprimir o movimento e retomar as refinarias. Foram 73 demitidos, além de muitas outras punições aos/às trabalhadores/as da categoria, mas um importante saldo positivo é considerado pelo movimento: Fernando Henrique acabou por não incluir a Petrobrás no Plano Nacional de Desestatização (PND).

Como salienta Flávia Rios (2012), sobre a fala do representante da CUT na comissão executiva da manifestação do 20 de novembro, João Antônio Motta, não apenas celebra a aliança entre movimento sindical e movimento negro, mas observa que sindicatos não poderiam mais “fechar os olhos para a questão da luta contra o racismo” (Rios, 2012, p.59). Em depoimento, registrado em documento formulado pela organização da Marcha e publicado no ano seguinte, a mesma liderança analisa que o protesto era parte da luta pela “conquista da cidadania” para a população negra, lida como uma maioria social (Marcha Zumbi dos Palmares, 1996, p. 15). Se na greve dos petroleiros a pauta da CUT estava na contenção à retirada de direitos, na Marcha Zumbi a central sindical se aliava à possibilidade de ampliação de direitos para a população negra, o que significava a efetividade da cidadania à parcela majoritária da população, portanto, à classe trabalhadora.

Essa busca em estabelecer variadas equivalências/diálogos, fundamental ao êxito da Marcha Zumbi dos Palmares Contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida, conforme entendo, contribuirá em curto e médio prazos com deslocamentos significativos no modo como variados segmentos sociais e instituições formais no país se veem, disputando o sentido da cidadania. Em outras palavras, legitimam-se crescentemente novas representações simbólicas, que validam a interpretação de que diferenças e desigualdades étnico-raciais se expressam e são relevantes nas mais diversas esferas de nosso ordenamento social. Inicia-se, portanto, não apenas nas fileiras do movimento negro, a problematização das posições sociais racializadas no país. A admissão, logo após o protesto, a partir da fala do então Presidente da República, de que no país o racismo se mantinha e, portanto, precisava o estado agir para enfrentar seus efeitos e buscar superá-lo, bem como a instituição de um Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) para estudar ações em tal direção, são exemplares das brechas abertas para uma mudança simbólica, que é necessária para mudanças materiais.

A construção dessa nova legitimidade social, com a demanda por direitos nesta concepção ampliada de cidadania cuja Marcha Zumbi tem contribuição inegável, é indispensável para tensionar e desestabilizar o mito da democracia racial; que é o modo prevalente com que opera o racismo no Brasil, desde a segunda metade do século XX e, mesmo com nuances, até a atualidade. Esse mito fundacional da noção de nossa sociedade e estado nacionais tidos como “modernos” (após a Revolução de 1930), tende a reforçar a suposta condição racialmente harmoniosa, de “um só povo”, que é “essencialmente misturado/miscigenado”, sustentando a crença na impossibilidade mesmo de que o racismo seja um fenômeno social entre nós (Morais, 2016). Neste sentido, quando se explicitam no país exemplos inegáveis de preconceito e discriminação raciais, em variadas situações cotidianas (racismo atitudinal) ou como resultado, estatisticamente observável, da ação sistemática de organizações estatais e/ou privadas (racismo institucional), pelas lentes de um imaginário coletivo permeado pelo mito da democracia racial, esses casos e dados não são vistos como constitutivos da ordem social vigente. São entendidos sim como supostas exceções ou manifestações até de violência de algum modo sistêmica, só que de forma alguma admitida publicamente como racializada, portanto, dificultando que sejam enfrentadas e desconstruídas.

Ao abrir fissuras na mítica democracia racial, a manifestação de 1995 em Brasília, portanto, é o evento de maior relevo na cena pública, até então, a desestabilizar um dos construtos basilares da hegemonia para nossa modernização conservadora.

Existem importantes avanços, desde a Marcha Zumbi nos anos 1990, em termos de indicadores para a população negra (pretos e pardos, conforme Censo de 2022, somados somos aproximadamente 55,5% da população nacional), que vão desestabilizar ou ao menos tensionar posições sociais historicamente racializadas no Brasil. Um dos grandes exemplos é resultado – combinado com outros fatores de melhora nas condições de vida – das ações afirmativas (incluindo cotas nas Instituições Federais de Ensino Superior, a partir da lei 12.711/2012) no ensino superior público e particular. A esse respeito, os dados comparados entre os censos de 2000 e de 2022 registram: pretos/as com ensino superior cresceram quase 6 (5,8) vezes (saíram de 2,1% em 2000 para 11,7% em 2022), já pardos/as cresceram 5,2 vezes (de 2,4% para 12,3%) no ensino superior no mesmo período, significativamente acima do crescimento médio (que foi 2,7 vezes) no acesso a este nível de ensino (Bello, 2025).

Há, como o movimento negro bem salienta, a persistência e recrudescimento de enormes desafios. São inúmeras as insuficiências presentes, em termos materiais e simbólicos, para as condições de vida das pessoas negras. Um dos exemplos marcantes: as dificuldades em formar professores/as e fazer modificações no cotidiano escolar para realizar a educação das relações étnico-raciais, com o ensino de história e cultura da África e dos afro-brasileiros/as na educação formal – algo previsto a partir de 2003, ou seja, desde o 1º governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Persistem ainda os limites na efetivação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra – prevista formalmente em portaria do Ministério da Saúde desde 2009 – e, como situação mais emblemática, o modo terrível com que ainda é ignorado, em âmbito estatal e na percepção majoritária da população, o viés racial da violência (sobretudo letal), com consequências trágicas para a população negra, pela ação direta do estado ou em sua inação, mas na violência racial que socialmente também se mostra disseminada.

É inegável, mesmo assim, que a suposição da democracia racial, mesmo com sua plasticidade e resiliência (que ainda informa o racismo prevalente entre nós), não mais consegue operar sem contestação. Assim, a presunção de uma sociedade “racialmente harmônica” se tornou pouco ou insuficiente como um dos fundamentos de uma unidade nacional mitificada, necessária aos padrões persistentes de superexploração da força de trabalho (majoritariamente não branca) e da rigidez efetiva de hierarquias – suavizadas pela incorporação, como parte tolerada do status quo, de algumas práticas culturais de matrizes africanas da diáspora e de povos indígenas, porém descontextualizadas e/ou sem agência dos sujeitos que as produziram/produzem.

Nesta direção, faz-se necessário que fiquemos atentos à política cultural contemporânea, que pode tensionar ou contribuir com a hegemonia da modernização conservadora de modo atualizado. Por exemplo, como o capitalismo financeirizado, em perspectiva colonial e que para se reproduzir adota contornos neofascistas se mantêm como horizonte de expectativas (portanto, como enquadramento simbólico do que é tido como única possibilidade do real) para parcelas majoritárias da população no país? Como o imaginário, que se estabelece em termos político-culturais, de fundamentalismos religiosos, de categorias econômico-bélicas (o empreendedor de si que é um “guerreiro” e que se esforça por fazer “conquistas”) pode ser mais bem decodificado? Em que termos, este imaginário dominante, pode ser tensionado/ressignificado com práticas já estabelecidas, emergentes ou residuais, que estão presentes nas formas atuais de associativismos negros e periféricos, mas também em associativismos indígenas, de mulheres, LGBTQIA+, de juventudes e das novas expressões/demandas/lutas de trabalhadores/as?

Insisto que devemos investir em desafios de tradução que levem à compreensão intergeracional – entre as lideranças adultas e velhas, bem como organizações mais formalizadas e estabelecidas, com lideranças e organizações jovens – e intrageracional – formulação de diálogos e equivalências do/no tempo presente e em múltiplos espaços, expressando especificidades também entre sujeitos subalternizados, incluindo da diáspora africana no Brasil, mas evitando fragmentação (dispersão organizacional e desperdício de experiência). Esse esforço de tradução, colocado em termos de ação política, reafirma os valores do 20 de novembro – que foi construído com tensionamento, mas ao mesmo tempo com diálogo e articulação –, bem como pode dirigir à novas expressões da Marcha Zumbi, que sejam construídas e impulsionem mudanças ainda mais substantivas que aquelas alcançadas desde o emblemático evento de 30 anos atrás.

- Doutor em sociologia pela UFSCar, pesquisador do Reconexão Periferias da Fundação Perseu Abramo (coordena o eixo Cultura Política) e docente na Fundação Hermínio Ometto (Araras/SP).

[1] Demandas que remontam inclusive as intenções iniciais do Grupo Palmares, inspirados no Teatro Experimental do Negro (TEN), conforme registra um dos militantes do grupo, o poeta Oliveria Silveira (2003), que em 1971, no contexto do terror sistemático de estado da Ditadura, é a primeira organização a realizar – na cidade de Porto Alegre (RS) – um ato público reivindicando que o 20 de novembro, por lembrar a morte de Zumbi do Quilombo de Palmares, deveria ser referencial em substituição ao que avaliavam como a farsa da abolição formal da escravidão, referenciada em 13 de maio.

[2] Aqui faço alusão à ofensiva, para supressão de direitos de cidadania, promovida no Reino Unido pela então primeira-ministra Margaret Thatcher entre 1984 e 1985, cuja ofensiva anti-organização de trabalhadores/as, com repressão policial violenta à greve de mineiros, terminou com um saldo de mais de 230 mil demitidos, a legitimação do aprofundamento da agenda neoliberal, sob sua liderança até 1990. Tal foi o efeito político-cultural do thatcherismo, sobre segmentos majoritários da sociedade britânica, que se manteve a persistência dessa agenda inclusive sob os governos trabalhistas, com o rótulo eufemista de “terceira via”.